|

||

| 〒830-0021 福岡県久留米市篠山町444 |

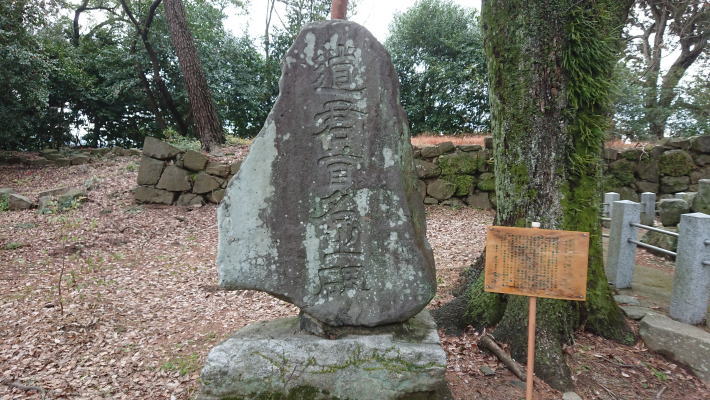

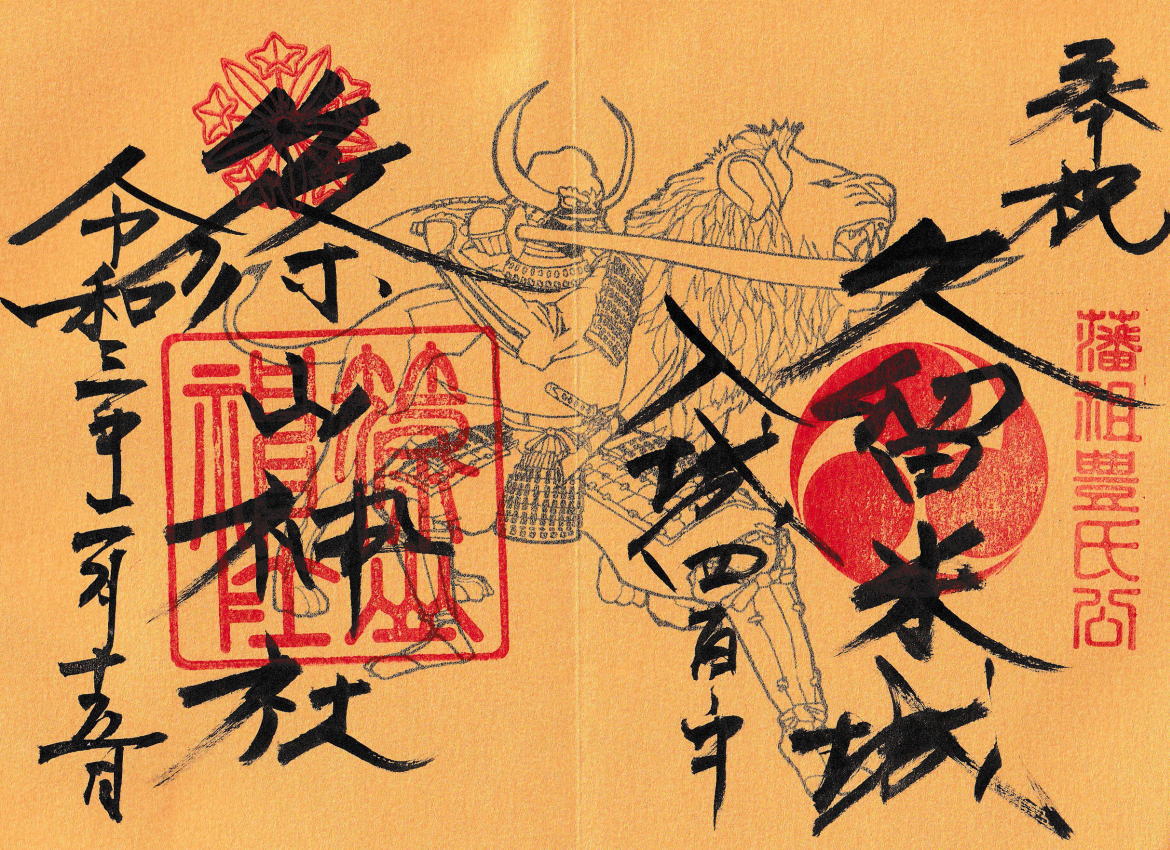

有馬豊氏公入城四百年記念

戦国の智将

獅子奮迅の活躍で武功を立てる戦場の有馬豊氏公の姿。

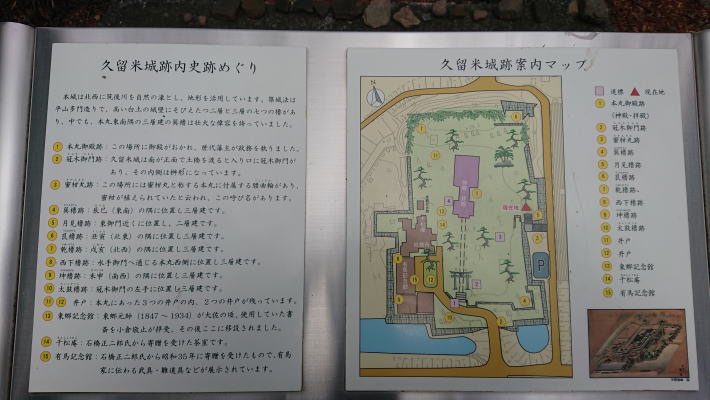

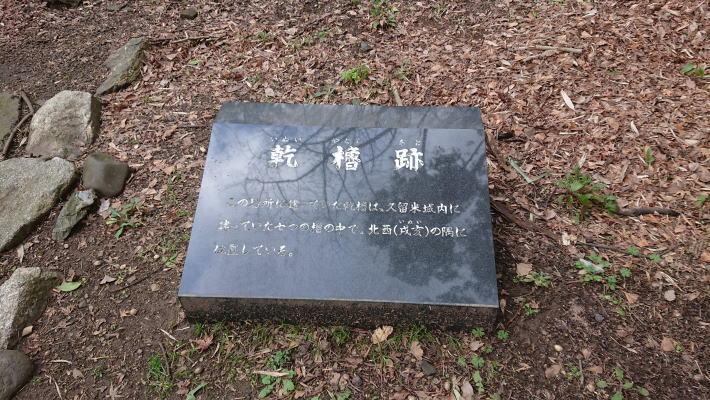

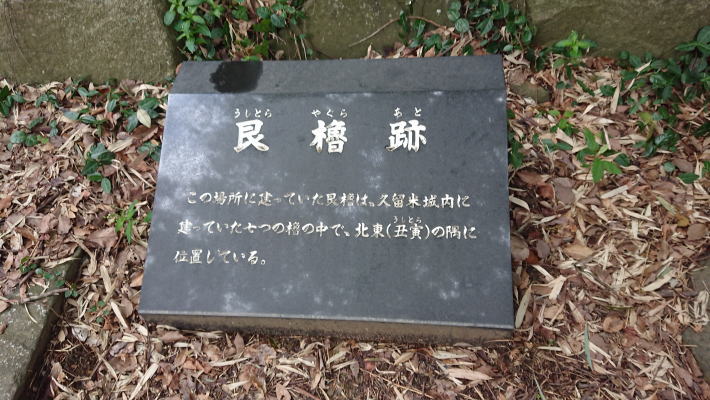

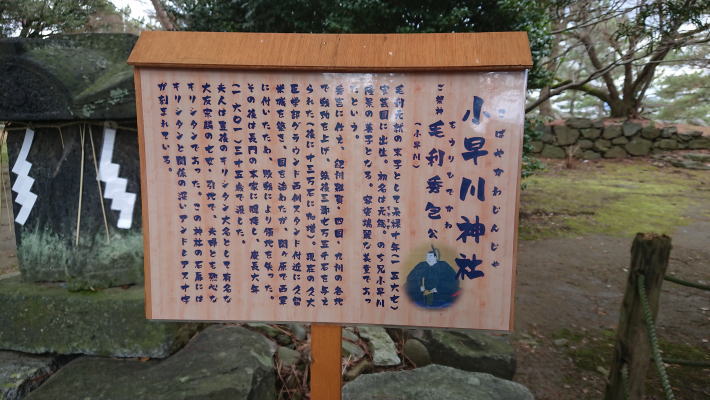

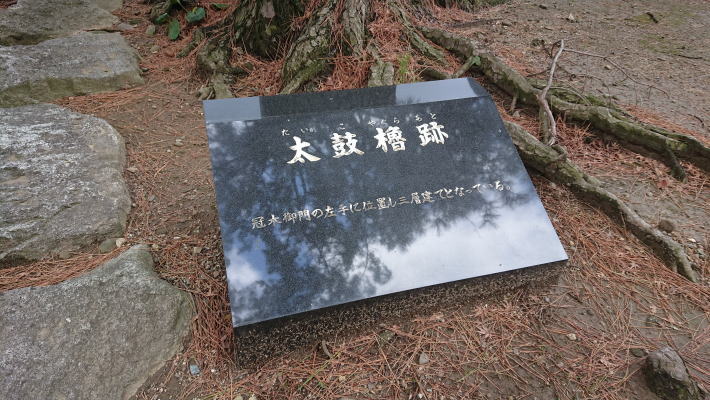

戦国時代より土豪・豪族の間に、この古城をめぐって興亡の歴史を綴りながら、元和七年(一六二一)有馬豐氏、丹波福知山より転封入城し、以降廃藩に至るまで十一代二百五十余年の間、有馬家累代の居城として藩府が置かれていました。 本城は北西に筑後川を自然の濠とし、天恵の地勢を活用したすこぶる険要の地にあります。築城法は平山多聞造りで、高い白土の城壁にそびえたつ二層と三層の七つの櫓があり、本丸東南隅の三層建の巽櫓(たつみ)は壮大な偉容を誇っていました。 現在は石垣だけが残り、城内には有馬三氏を祀る篠山神社や、有馬家資料を展示する有馬記念館があります。 春は花見、六月はしょうぶ、八月二十五日には鈴虫祭と、市民の憩いの場となっています。

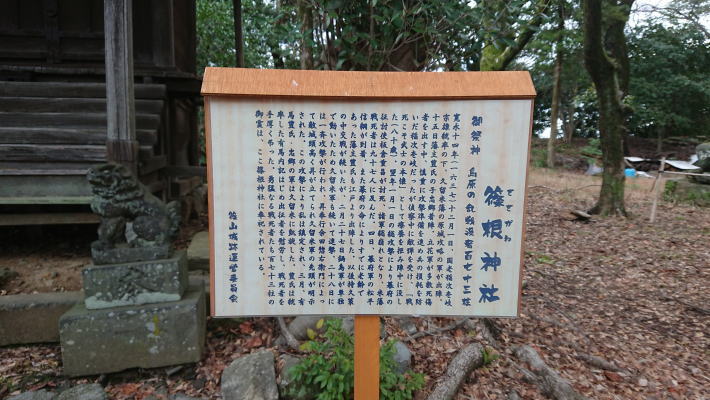

篠根神社

御祭神 島原の乱戦百七十三枝

寬永十四年(一六三七)十二月一日 国老稲次壱峽宗雄統率の下、久留米藩の原城攻略の軍が出陣。十五日藩主豊氏の子忠郷着陣。立花軍が多数死傷者を出す中、慎重に攻撃準備を進め兵の損耗を防いだ稲次壱岐だったが偵察中に敵弾を受け、「戦士こそ武士の本懐」として療養を拒み陣中に没した(八十歳)。翌年一月一日の総攻撃により幕府の征討使板倉重昌が討死、諸軍総崩れとなり、米藩戦死者は九十七人に及んだ。四日、幕府軍の松平信綱が到着。

また幕府の命によりすでに老齢であった藩主豊氏も江戸より出陣した。

以後持久策の中交戦が続いたが、二月二十七日鍋島軍が単独で動いたため久留米軍も続いて進撃、 二十八日には一斉攻撃が行われ、昇奉行余田惣右衛門によって敵城頭高く昇が立てられたれ久留米軍の先頭が明示された。

この攻撃により乱は鎮圧され、三月、有馬豊氏・忠郷の軍は久留米に凱旋した。豊氏は統率した有馬内記をはじめ出狂者を慰労し、戦死者を手厚く弔った。勇猛なる戦死者たち百七十三柱の御霊は、ここ篠根神社に奉祀されている。

<篌山城跡運营委員会>

旧久留米藩主有馬家及び久留米藩に関する展示公開

旧久留米藩主有馬家及び久留米藩に関する展示公開