|

||

| 〒896-0083 鹿児島県いちき串木野市麓 |

串木野城は、村岡平氏の支流である頴娃忠永の孫串木野三郎忠道に始まり、串木野三郎忠道が1215年~1220年頃築城とされ、初代城主として、5代串木野七郎忠秋は南北朝合戦で南朝方に味方して、島津家5代貞久(さだひさ)と戦い、興国3年(1342年)頃城は陥り、忠秋は父祖の地知覧へ逃れた。それ以降当地は島津の支配となる。それまでが、120余年串木氏が居城したと言われています。

文和四年(1355) 、征西将軍懐良親王の臣三条泰季は串木野城の奪回の命を市来氏家・鮫島蓮道・知覧忠世等の南朝勢にだし、串木野城を攻めさせるが、島津貞久の子師久の反撃にあって奪回することはできなかった。

串木野城跡の東側に位置する坂之下桁城跡は、串木野城の出城とみられており、『三国名勝図会』巻の十によると、「坂之下桁、串木野村上名にあり、永禄十一年五月渋谷衆五十三人戦死と18記にあり・・・」とあり、永禄十一年(1568) に島津義久と渋谷衆との戦いがあった所である。

文明6年(1474年)川上忠塞(かわかみちゅうさい)が、串木野城主に任じられ、栄久(しげひさ)・忠克(ただかつ)3代に及ぶ。 15代島津貴久(しまずたかひさ)は、山田蔵人(山田昌厳(しょうがん)の祖父といわれている)を串木野・市来の地頭に任じ、島津家17代義久(よしひさ)は、弟家久(いえひさ)を串木野隈之城の地頭に任じた。 家久は10年間地頭職にあったが、日向佐土原の領主として当地を去った。また、この時、嫡男として島津豊久もここで産声をあげたとされている。その後、文久3年(1863年)まで約30名の歴代地頭名の記録も残っている。

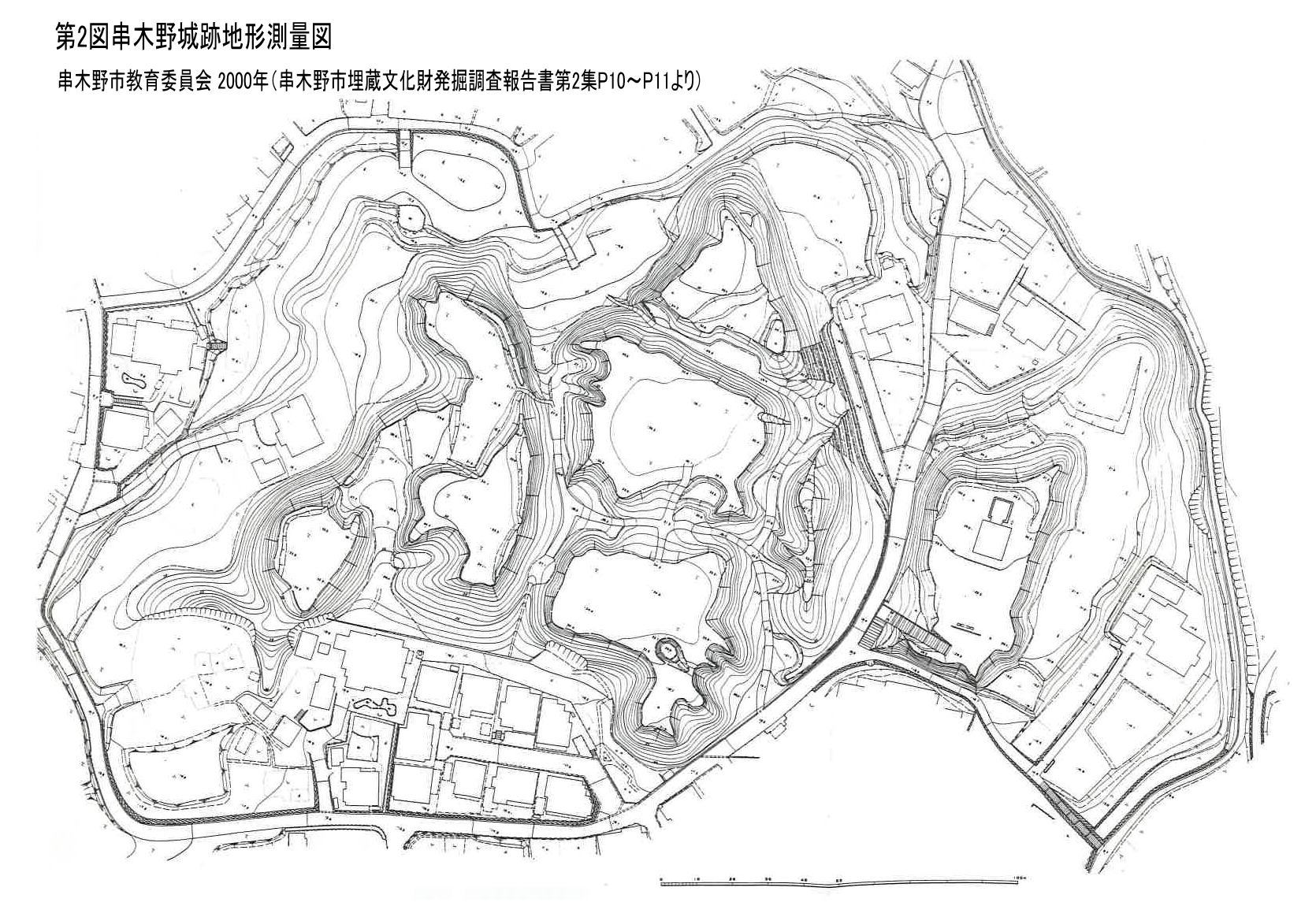

串木野城跡は、串木野市の東部、串木野市上名麓内にある。五反田川が平野部に流入する平野の扇状部分にシラスの残丘がいくつか散在し、その一つに串木野城が築かれている。城跡の北側には五反田川が流れ、東側には坂之下桁城跡、西側には浜ケ城跡がある。

城跡の現況は、東側の曲輪は南方神社の境内となっており、その他は、大部分が民有地であり、雑木・竹林で覆われている。

串木野城跡の西側に位置するす浜ケ城跡も、串木野城の出城とみられているが、現在は、宅地化が進み、ほとんど原形をとどめていない。

周辺には、串木野氏5代の墓と言われている串木野氏の墓や元亀2 (1571)年に17 代島津家久が16 代島津貴久をまつるために建立した大中公の廟や近世の頃を偲ばせる麓の武家屋敷群や地頭仮屋跡、旧街道等が現存している。

南北朝の当時、北朝方の島津氏が市来氏、伊集院氏を討つにも、また南朝方が出水の木牟礼城や川内の碇山城の北朝勢を討つにも、どうしても通らなくてはならない要路であり、南北朝以後も渋谷衆を牽制するうえでも重要な場所に位置していたと考えられる。

【南方神社】

江戸期まで、諏訪上下大明神と称し、創建の年は不明。御祭神は建御名方命など。文禄元(1592)年に島津義久が朝鮮出兵に際し、南方神社を訪れて航海の際の順風を祈願したとされています。境内は串木野城の一部で、土塁跡などが確認されます。