| 土器山 |  |

|

|---|

| ▲ 土器山 |

|

|

|

| 標高429.9m |

|

|

|

| コース |

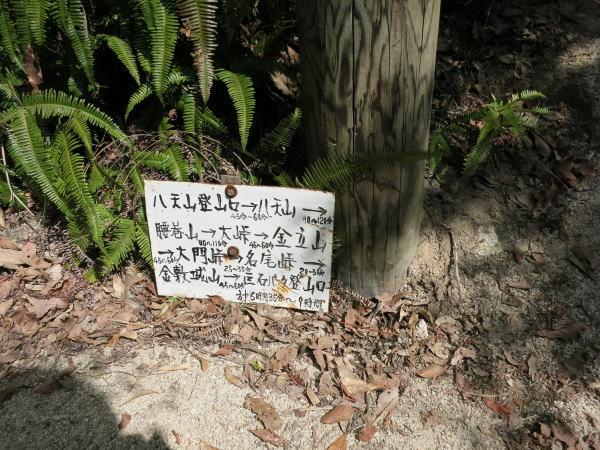

八天神社登山口 ⇨ 展望所 ⇨ 中宮 ⇨ 親不孝岩 ⇨ 四阿 ⇨ 上宮 ⇨ 土器山 |

八天山(はってんさん)またの名を土器山(かわらけやま)

開山

養老五年(西暦七百二十一年)奈良の僧行基により開山されました。標高四百十六メートル、山頂には四等三角点があり、島保護区に指定されています。 密教伝来により修験者の霊場となっていた事から植林等の開発を免れたため原生林がそのままのこっています。

名称 八天山

地元をはじめ崇敬者の人々の間では八天山で呼ばれています。これは、奈良時代、僧行基により丹波の国愛宕山の御祭神様がもたらされましたが、この御祭神様さまより生じられた兄弟神である八体神が天狗の姿に形を変えられお山に住まわれたので八天狗山、やがてそれが縮まり八天山と呼ばれるようになりました。

土器山

密教伝来後修験者の間で呼ばれていた名前で、上宮御神体岩で行なわれていた行場の跡地から土器(焼きの皿、これをかわらけと呼ぶ)が出土するため土器山と呼ばれていました。

八天神社境内が登山口で、先ずは、神社にお参りを済ませ、登山口へ登り始めは林の中の急坂で、そして風化した花こう岩の岩盤が現れ、砂地ありと登りにくい コースが続く、

狭小の岩の隙間など、よじ登るように踏ん張りを効かせて登らなければならない箇所もある。また、足跡が適度なくぼみを造っている が、深くえぐられた部分もあり、

変化に富んだ登山道。途中に数カ所、展望のきく場所があり、ベンチが設置されて、中でも「親不孝岩」からの眺めは素晴らしいのでゆっくり楽しむことができた。

山頂では、遠く、脊振山頂のレーダー基地を望むことができ、天気にも恵まれた日でした。

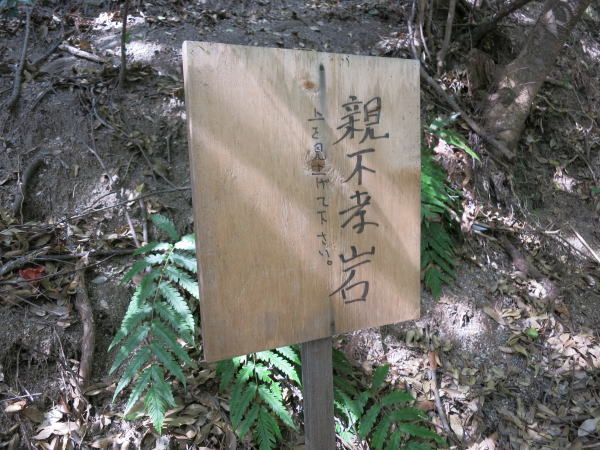

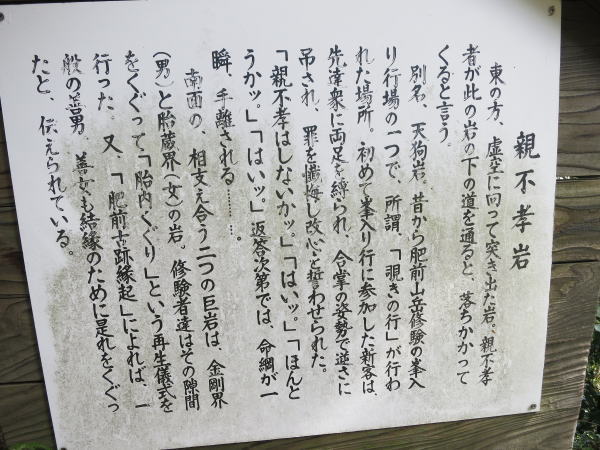

<親不孝岩>下記が立札に書かれていた内容

東の方、虚空に向って突き出した岩、親不孝者が此の岩の下を通ると、落ちかかってくると言う。別名、天狗岩。昔から肥前山岳修験の峯入り行場のひとつで、 所謂、「覗きの行」が行われた場所。

初めて峯入り行に参加した新客は、先達衆に両脚を縛られ、合唱の姿勢で逆さに吊るされ、罪を懴悔し改心を誓わされた。「親不孝はしないかッ」「はいッ」「ほんとうかッ」「はいッ」

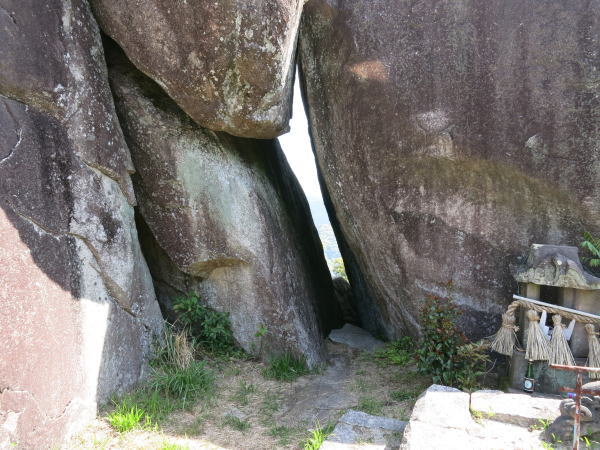

返答次第では、命綱が一瞬、手離される・・・。南面の相支え合う二つの巨岩は、金剛界(男)胎蔵界(女)の岩。修験者たちはその隙間をくぐって「胎内くぐり」という再生儀式を行った。

また、「肥前古跡縁起」によれば、一般の善男、善女も縁起のために、是れをくぐったと伝えられている。

土器山(かわらけやま)の画像 画像をクリック→拡大